よくある相続トラブルを事例形式で解説します。

今回は「特定の相続人に対する多額の生前贈与は遺産分割に考慮されるのか?」です。

【架空の事例】

父が亡くなりました。相続人は、兄(長男)と姉(長女)と私(次男)の3人です。

遺産は預金2300万円と自宅不動産(1000万円)です。

父は兄に対し、5年ほど前に、兄の自宅建築資金として2000万円を贈与していました。

姉もまた、父の生前に、開業資金として700万円の資金援助を受けていました。

私(次男)はその生前贈与分も考慮して遺産分割をしたいと話しましたが、兄も姉も話し合いに応じてくれません。相続分はきょうだいで等分のはずなのに納得できません。

父から兄・姉に対する生前贈与は、遺産分割の際に考慮されないのでしょうか?

被相続人(亡くなった人)から一部の相続人に対し生前贈与が行われていた場合に、遺産分割をする際には、この生前贈与は考慮されるのでしょうか?

1.特別受益とは

「特別受益」とは、共同相続人の中に、被相続人から特別な利益を受けていた者がいた場合に、相続の際に、他の相続人との公平を図ることを目的に、相続分の前渡しとみるべき特別の利益のことをいいます。

特別受益と認められた場合は、遺産に特別受益を加算したうえで、法定相続割合を導き、その後で、特別受益を受領していた者(特別受益者)の相続分については、特別受益分を減算して導くことになります。

特別受益者の具体的相続分=(遺産+特別受益)×相続割合 - 特別受益*[1]

*[1] 特別受益者は、既にもらっている受益分を減らして、相続分を計算する。

では、何が「特別受益」といえるかは、「遺贈」又は「婚姻若しくは養子縁組のため」若しくは「生計の資本として」贈与(民法903条)とされています。

具体的な争点になるのは「生計の資本として」の贈与といえるか、の問題となります。

2.特別受益と生前贈与の関係

「遺贈」とは、遺言により指定した人物(あるいは団体)に血縁とは関係なく財産を譲ることです。

遺言によって発動する譲渡なので、譲渡の効果は死後に発生します。

これに対し、「生前贈与」とは被相続人が生きているうちに、贈与することをいいます。

つまり、生前贈与のうち、「婚姻若しくは養子縁組のため」若しくは「生計の資本として」贈与されたものが特別受益に該当しますが、それ以外は特別受益ではないことになります。

具体的には、特別受益といえるかは、相続財産の前渡しと実質的に評価できるかによって判断することになります。

特別受益に該当するもの

①婚姻や養子縁組のための持参金や支度金

民法上明記してあるので、原則的には特別受益にあたると考えられます。

しかし、例えば、価格が小さく、被相続人の資産及び生活状況に照らして扶養の一部と認められる場合には、特別受益とならないと解されることもあります。

②生計の資本

贈与金額、贈与の趣旨などから、相続財産の前渡しと評価できるかにより判断することになります。

例えば、新築祝い、入学祝い、誕生祝いなど親としての通常の援助の範囲や、稼働できない子に対する扶養義務に基づく援助の場合は、特別受益とはいえません。

4.特別受益の持戻し

特別受益とは、特別な受益を得ていない相続人との公平を図るために、前記の計算式のとおり、被相続人が亡くなった時点で残っている遺産に特別受益者が受領した特別受益を加算して、各相続人の具体的相続分を計算します。

この特別受益を加算することを遺産に戻して計算する意味から「持戻し」と呼ばれます。

持戻しの免除

このような「持戻し」は、被相続人の意思表示により、持戻しを免除することができます。

つまり、特別受益者に特別な受益を与えたままにすることができます。

ただし、被相続人の意思によっても奪えない相続人の遺留分を侵害する場合には、持戻しの免除が及びません。

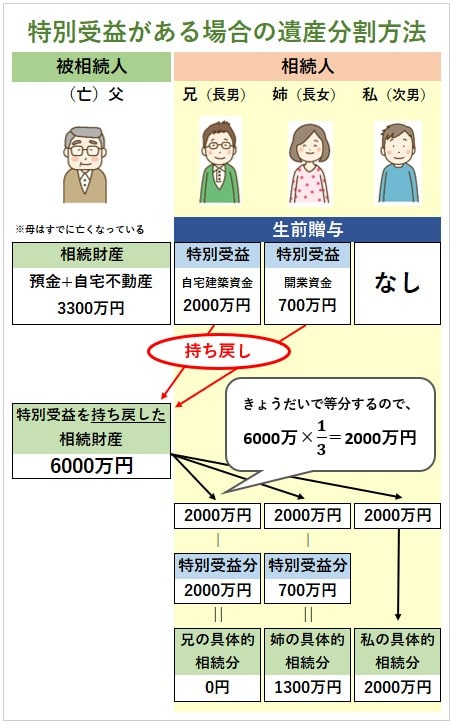

5.特別受益がある場合の遺産分割方法

先の事例をもとに考えますと、遺産は預金と不動産を合わせて3300万円です。

兄の建築費用2000万円や姉の開業資金700万円の生前贈与は、それぞれ遺産に比して小さいとはいえない金額であり、通常の扶養の範囲とも評価できないと思われます。

そのため、前記計算式にあてはめると、以下のとおりの計算になります。

①兄の具体的相続分

(3300万円+2000万円+700万円)×1/3 - 2000万円 = 0

②姉の具体的相続分

(3300万円+2000万円+700万円)×1/3 - 700万円 = 1300万円

③私の具体的相続分

(3300万円+2000万円+700万円)×1/3 = 2000万円

ただし、お父さんの持戻し免除の意思表示があった場合、持戻しは不要になりますので、その場合は、遺産3300万円を3等分する計算になり、1人あたり1100万円を相続することになります。

なお、事例中の「私」の遺留分、すなわち被相続人の意思によっても奪えない範囲は法定相続分のさらに半分の計算になるため、1000万円です。

これを下回る「持戻し免除」はできないのですが、「私」の相続分は持戻し免除を認めた場合、1000万円を上回るので、持戻し免除の意思表示は有効とされます。

ただし、事例中には持戻し免除の意思表示がある旨の記載がありませんので、「なお」書き以降は実際には計算する必要はありません。

6.相続トラブルは不公平感から

事例において、特別受益を主たる争点して考えると、前記のような計算になります。

しかし、この事例を実際の事件としてみると、紛争の解決には、ここからが大変になると思われます。

先の計算のとおり、兄は相続の前渡しで2000万円を受領済みのため、相続の際に新たにもらえる遺産はありません。姉と「私」で分けることになるのですが、不動産(1000万円)をどのように分けるかが大問題になるでしょう。

姉か「私」のどちらかが、父の不動産をそのまま受領することで承諾が得られれば楽ですが、そうではない場合、売却して現金化する必要が生ずることになります。

また、事例のように特別受益らしい特別受益がある例は実務的には少ないように思います。

その理由を推測するに、親御さんがあえて子ども達にとって不公平になるような相続を希望されることが希だからではないでしょうか。

つまり、実際の事例であれば、兄や姉に生前贈与をしたのであれば、「私」に対しても、同程度の利益を享受させることが自然であり、特別受益の議論をする必要もないことが多いのではないでしょうか。

実際にはこのような推測に反して、実務上、特別受益という主張は頻繁にされます。

ただし、その多くは、お子さんの1人が無職の時期に親の世話になっていたという扶養義務の範囲内の援助をもって、特別受益と主張してみるなど、特別受益の趣旨をはき違えた主張が散見されます。

親子関係がある以上、親としての通常の援助や扶養義務の範囲内の援助があって当たり前なので、その範囲の援助は特別受益とはいえない、ということを覚えておくと、不必要な対立を避けることができるかもしれません。

相続・遺言・生前対策などのご相談は0120-15-4640までどうぞお気軽にお問い合わせください。

■あわせて読みたい

生前贈与の手続きを相談!生前贈与を利用すべきときは?

生前贈与と遺留分の関係性・トラブル回避の注意点とは?