遺言書があった場合でも、それが必ずしも法的に有効な遺言書とは限りません。

正しい方式で作成されておらず不備があったり、遺言者の意思能力に疑義がある場合には、無効と判断されるケースがあります。

本記事では、遺言書が無効になるケースと注意点、無効を主張する際の具体的な手続きについて解説します。

1. まず確認!遺言書の基本種類と有効要件

遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に大別されます。

まずは、それぞれの特徴とリスクについて確認しましょう。

■自筆証書遺言

自筆証書遺言は、作成者(遺言者)が全文、日付と署名を自筆し、押印を行う方式です。

ただし、財産目録については自筆でなくても構いません。

ワープロやパソコンで作成したり、通帳の写しや登記事項証明書を添付することもできます。

その場合は、目録の各ページに署名押印が必要です。

相続発生後には家庭裁判所での「検認」が必要です。

自筆証書遺言は手軽に作成でき、費用がかからないメリットがある一方で、方式不備や誤った訂正方法が原因で無効となる事例が多く、また、字が読みにくい、内容が不明確などの場合や、隠蔽や改ざんのリスクが高いためトラブルが発生しやすいといえます。

※令和2年7月からは、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も始まり、遺言内容の改ざんや紛失リスクを減らすことが可能になりました。

■公正証書遺言

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、証人2名の立ち会いのもとで作成するため、要件の不備による無効のおそれが少ないのが特徴です。

また、公証役場で保管されるため安全性は高いです。

公正証書遺言がある場合の対応について…

公正証書遺言がある場合、遺言者が死亡したら~相続手続きや遺言書の探し方

■秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言の「存在」のみを証明してもらう遺言方法です。

遺言書を封筒に入れて公証役場へ持参し、公証人と証人2名の前で自分の遺言であることを申し述べる手続きを行いますが、公証人や証人に遺言書の内容を見られることはありません。

手続き後は遺言者自身が遺言書を保管し、相続発生後には家庭裁判所での「検認」手続きが必要となります。

内容の確認がされていないため、民法で定められた方式を満たさない場合や紛失・未発見のリスクがあり、トラブルとなるケースもあります。

2. 遺言書が無効となる代表的なパターン

遺言書の無効は、形式面のミスや作成時の状況に問題があった場合など、多岐にわたります。

代表的なパターンについて紹介します。

1. 日付や署名・押印の不備

自筆証書遺言においては、方式の不備により無効となるケースがすくなくありません。

例えば、日付は年・月・日まで正確に記載する必要があり、「〇年〇月吉日」などの抽象的な表現や、異なる日付が複数記載されている場合は無効とされる可能性があります。

また、署名・押印が無い場合は原則として無効となります。

押印は、必ずしも実印でなくても認印でもよいのですが、トラブル防止のため実印を使用するのが望ましいでしょう。

2. 内容の不明確さや重大な錯誤

遺言内容から「誰が」「何を」「どのように」取得するか特定ができない場合や不明確な記載である場合には、無効となる可能性があります。

例えば、「預貯金を子どもに相続させる」と記載されているケースでは、どの金融機関の預貯金なのか、子どもが複数人いた場合には具体的に誰なのかが特定できず無効であると判断されることがあります。

3. 訂正や加筆の方式ミス

遺言書の加筆・修正は民法968条3項に定める訂正方法に従って修正する必要があり、方式が間違っている場合は訂正部分または遺言書自体を無効とされる恐れがあります。

例えば、間違ってしまった箇所に修正テープを使用したり、塗りつぶしてしまうと、その部分については無効になる可能性があります。

特に、修正箇所に署名や押印が必要であることを知らない人も多く、思わぬ無効リスクにつながりやすい点です。

4. 複数人が共同で作成した遺言書

夫婦や親子などが共同で一つの遺言書を作成した場合、一方の意思が他方に影響し、自由に作成したり撤回したりすることができなくなるため、無効とされる可能性があります。

どんなに仲が良くても、遺言書は別々の紙で作成してください。

5. 遺言能力の欠如(認知症など)

遺言能力とは、「遺言の内容を理解し、その遺言によって生じる結果を判断できる精神的な能力」を指します。

遺言作成時に認知症や精神疾患が進行していた場合、遺言能力に疑義が生じ、結果として無効と判断されるケースがあります。

「認知症である=必ず遺言書は無効」ということではありませんが、医師の鑑定書など、作成時点の能力を示す客観的資料の有無が立証の面で大きなポイントとなります。

また、遺言書の作成は15歳以上と民法で定められています。

相続発生時に遺言者が15歳以上であっても作成時に15歳未満であった遺言書は、遺言能力無しとして無効になります。

6. 第三者による偽造

第三者によって偽造や変造がされた遺言書は、本人による自書ではないため無効です。

偽造者が相続人だった場合、民法の定めによりその相続人は相続欠格となります。

※相続欠格とは…民法で定められた不正行為をした相続人が、相続人としての資格を失うことです。これにより、相続人は遺産を相続する権利を剥奪され、遺産分割協議にも参加できなくなります。ただし、相続欠格となった相続人に子どもがいた場合には代襲相続が認められています。

7. 遺言内容が公序良俗に反する場合

遺言内容が社会秩序や道徳に著しく反する場合、法的に無効と判断されることがあります。

たとえば、「不貞相手(愛人)に全財産を遺贈する」という内容の遺言書があったケースが考えられます。

遺言が「不貞関係の維持を目的としている」と評価される場合や、相続人である配偶者や子どもの生活を著しく困難にするおそれがある場合は遺言書が無効になる可能性があります。

ただし、不貞相手への遺贈だからといって必ず無効というわけではありません。

婚姻関係が完全に破綻していて、配偶者(と子ども)の生活基盤もできている状況などでは遺言書が有効とされる場合もあります。

当然のことですが、違法行為を助長する内容が含まれる場合などは公序良俗に反するケースに該当します。

8. 新しい遺言書が存在する場合

遺言は、後に作成されたものが優先します。

最新の遺言内容が前の遺言と抵触する場合、その抵触部分は新しい遺言で撤回されたものとみなされ、新しい遺言の内容が効力を有します。

複数の遺言書が見つかった場合は、作成日の先後や内容の違いをよく確認する必要があります。

9. 秘密証書遺言での方式不備

秘密証書遺言では、封筒の封印など、独特の方式や手続きが求められます。

これらが守られていないと、証書全体が無効になり、遺言内容が認められない可能性があります。

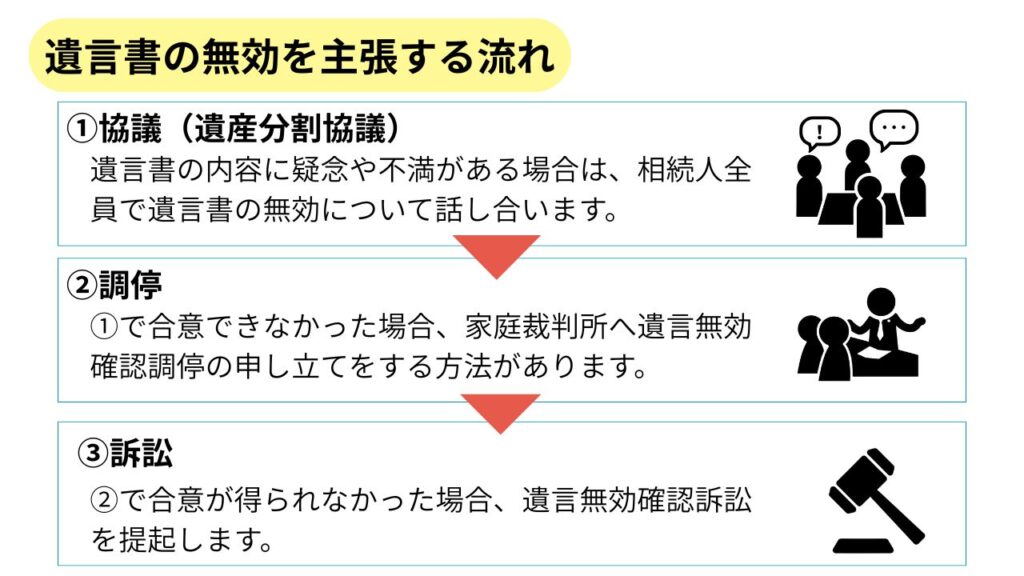

3. 遺言書を無効としたい場合の手続き

遺言書の内容に不満があり遺言書の無効を主張する場合、まずは相続人同士で協議し合意を得る方法が考えられます。

当事者同士での協議でまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や地方裁判所での訴訟により解決することになります。

1. 相続人同士の協議(遺産分割協議)

遺言書が無効の可能性がある場合、話し合いが可能であればまずは相続人全員で話し合うことが重要です。

仮に遺言が無効であることに相続人全員が同意すれば、その合意を前提に遺産分割協議を進められます。

その後の親族関係を良好に維持するためには、相続人間の対立を避け、協議で円満に解決することが望ましいでしょう。

2. 遺言無効確認調停

相続人間での協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停では、第三者である調停委員が間に入り話し合いをサポートします。

3. 遺言無効確認訴訟

遺言無効の合意が得られなかった場合には、最終的には地方裁判所に訴訟を提起して解決することになります。

訴訟では遺言書の作成時期や作成状況、遺言能力の有無などが争点となり、無効とするためには客観的な証拠を収集できるかがポイントになります。

遺言無効確認訴訟に時効はありません。

ですが、証拠(判断能力に関する診断書・筆跡等)が消失・散逸しやすいため、早めの行動が望ましいでしょう。

判決で遺言書の無効が確定すれば法的に拘束力が生じ、遺言書は効力を失うことになります。

また、一部の相続人の遺留分を侵害するような内容の遺言であった場合、遺留分侵害額請求には「知った時から1年」の請求期限がありますので、遺留分が侵害される可能性のある相続人は、遺言が有効だった場合に備えて、併せて準備をしておく必要があります。

遺留分侵害額請求について詳しく知りたい方は…

遺留分とは?基礎知識と相続トラブル防止のポイント

4. 遺言書の無効をめぐるよくある質問

遺言書の無効をめぐる手続きや事情は複雑な場合も多く、疑問点も出やすいです。

ここでは、よくある質問を3つピックアップして回答します。以下のQ&Aを参考に、理解を深めてみてください。

Q1:遺言書を勝手に開封してしまったら無効になる?

遺言書(特に自筆証書遺言)を勝手に開封しただけで直ちに遺言が無効になるわけではありません。

ただし、家庭裁判所での検認前に開封すると過料(5万円以下)の対象となります。

開封してしまった後でも検認手続きを行うことが必要です。

適切な手続きを踏まないと相続トラブルの原因にもなるため、開封前に手順を確認することが大切です。

なお、公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言(遺言書情報証明書)については、検認は不要です。

Q2:遺言書の無効を主張する時効はある?

遺言書に関しては、無効確認を求める権利そのものに明確な時効はありません。

しかし、時間が経過するほど無効を主張するための証拠収集が困難になり、それぞれの手続も複雑になります。

また、相続債権には時効があります。

遺言書の内容に疑義を感じた場合には弁護士などの専門家に早めに相談しましょう。

Q3:遺言書が無効と認められなかった場合、遺留分は請求できる?

遺言書が有効と判断されても、自身の遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額の請求が可能です。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に法律上最低限認められている遺産取得分のことをいいます。

遺留分侵害額請求には期限がありますので、弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

5. まとめ・遺言書の無効について弁護士に相談するメリット

特定の相続人だけが多くの財産を相続する内容である、遺言書は本当に本人が書いたものなのか疑わしい…など、遺言書の内容や有効性に疑問を感じる場合、ただ単に「納得がいかない」と主張するだけでは訴えは認められません。

遺言書の有効・無効をめぐる争いでは、形式的な不備だけでなく、遺言作成当時の意思能力、誰が関わっていたか、第三者の影響があったかどうかなど、多くの要件や状況を考慮して判断されます。

無効の立証に必要な客観的な証拠の収集と、法的根拠に基づいた主張や判断が求められるため、弁護士への相談を強くおすすめします。

早めに弁護士に相談することで、問題解決への道筋がより明確に示されるでしょう。

無効かどうかは証拠や証人の状況によって左右されやすく、調停や訴訟にまで発展するケースも少なくありません。

自分の権利を守り、適正な遺産相続を実現するためには、信頼できる弁護士のアドバイスを受けるなど、早期の対策が欠かせないでしょう。

一新総合法律事務所では、遺言の無効など、相続に関するご相談は初回相談無料(45分/回)で承っております。

遺言書の内容に疑念や不満がおありの場合は、まずは一度弁護士にご相談ください。