1 はじめに

民法の相続編が改正されます。

昭和55年に配偶者の相続分が引き上げられ、寄与分が新設されましたが、それ以来実質的な見直しはされていませんでしたので、実に約40年ぶりの大改正となります。

遺産分割手続、遺留分、自筆証書遺言についてなど様々な改正が予定されていますが、今回は「配偶者居住権」にスポットを当て解説したいと思います。

2 現行法下での問題点

夫が亡くなり、妻と子が残された場合、妻が自宅を取得することにより預金を十分に取得できない場合がありました。

例えば、次のケースです。

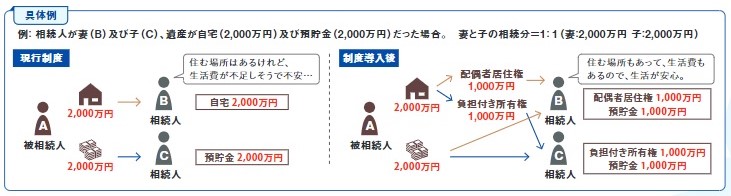

【具体例】

Aさんが亡くなりました。Aさんの相続人は、妻Bさん、子Cさんです。この場合、BさんとCさんがそれぞれ2分の1の割合で相続することになります。

Aさんの遺産としては、評価額2000万円の自宅不動産と預貯金2000万円がありました。

遺産の合計額は4000万円なので、法定相続分に従うとBさん、Cさんの取り分はそれぞれ2000万となります。

このとき、Bさんが自宅不動産を取得すると、預金を全く取得することができません。

Bさんに預貯金が十分にあれば問題ありませんが、そうでない場合には今後の生活が不安定になります。

もちろん、CさんがBさんの生活に配慮して譲ってくれるなら話は別です。

しかし、実親子でも仲が悪い場合もありますし、Bさんが後妻でこれまでCさんと全く親交がなかった場合など、必ずしも円満に行くケースばかりではありません。

そのため、実務では,高齢の配偶者(上記のケースでいうBさん)が経済的に困窮することになり、問題となっていました。

3 配偶者居住権の新設

上記の問題に対処するために新設されたのが配偶者居住権です。

所有権とは異なる使用権を認めることにより、残された配偶者(上記でいうBさん)が経済的に安定して自宅に住み続けることができる仕組みです。

⑴ 成立要件

配偶者居住権が成立するためには、配偶者が相続開始時に被相続人名義の不動産に居住していたことが大前提です。

そのうえで、配偶者居住権が認められるのは、遺産分割で配偶者居住権を取得するとされたとき、又は配偶者居住権を遺贈の目的とされたときです。

この他にも、家庭裁判所の審判によっても認められる余地はありますが、次の①②の場合に限られます。

① 共同相続人間で配偶者居住権の合意があるとき

② 生存配偶者が配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために、特に必要があると認めるとき

⑵ 効力

配偶者居住権が認められることにより、その居住建物の全部につき無償で使用収益をすることができます。

存続期間としては、生存配偶者の終身の間とされていますが、分割協議や遺言などで別段の定めがある場合にはその定めによるものとされます。

配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、その財産的価値を相続したものとみなされます。

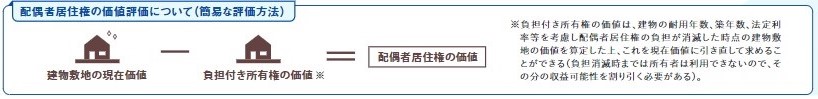

財産的価値の考え方としては、次のとおりです。

【建物敷地の現在価値-負担付き所有権の価値=配偶者居住権】

所有権を取得する場合よりも評価額が低額となるので、その分預貯金などの金融財産を取得することができます。

さきほどの【具体例】で言えば、不動産の現在価値が2000万円で、負担付き所有権の価値が1000万円だとすると、配偶者居住権の価値は1000万円となります。

Bさんが配偶者居住権(1000万円)を取得し、Cさんが負担付き所有権(1000万円)を取得すれば、Bさんはさらに預貯金1000万円も取得することが可能となります。

4 配偶者短期居住権

今回は詳しく触れませんが、配偶者の当面の居所を確保する配偶者短期居住権についても法定されることになりました 。

5 今後の課題

遺贈により配偶者居住権が認められる場合はよいですが、そうでない場合には相続人全員の合意が必要となります。

全員の合意が得られない場合でも審判により成立する余地もありますが、さきほど見たように要件が限定されています。

どのような場合に、「特に必要があるとき」という要件を満たすかは、事例の集積を待つほかありません。配偶者居住権の評価方法についても、今後の事例の積み重ねが必要です。

なお、配偶者居住権の制度は、2020年4月1日の施行日以降に発生した相続について適用となります。

<初出:顧問先向け情報紙「コモンズ通心」2019年3月5日号(vol.230)>

※掲載時の法令に基づいており、現在の法律やその後の裁判例などで解釈が異なる可能性があります。